【摘 要】:儒家治道建立在中国文化的此岸取向这一基本预设之上,其最高价值原理可概括为天下原理、文明原理和大同原理,在此基础上形成了德治原则、贤能原则、人伦原则、礼法原则、风化原则、义利原则、民本原则等七条原则,儒家治道的一系列具体措施,皆可视为此七原则的产物。总体上看,儒家治道有三大特色:治人主义、统合主义和心理主义。

【关键词】:儒家;治道;预设;原理;原则

儒家治道:预设与原理

方朝晖

本文以先秦文献为基础,用现代语言来总结过去两千多年儒家治道思想。在方法上,我试图尽量站在局外人即第三者的角度,力图避免站在儒家话语体系内部自说自话。

本文对于儒家治道的研究,包括所提出来的儒家治道的预设、原理、原则等,并不是出于建构现代儒家治道理论,或出于挖掘儒家治道的现代意义这样一些实用的目的,尽管我从不否认后者的重要意义。本文的思路是:能不能作为第三者,站在现代人立场,用现代人的思维逻辑给儒家几千年的治道一个合理的解释?比如,儒家这一整套治道思想究竟建立在什么样的最高预设或终极根据上?儒家的很多治道原理,比如大同思想、王道思想、民本思想、风俗思想、义利思想等,如果归结起来,是否可以理出其间的头绪,找到其内在的关系和逻辑,特别是找出其最高原理?

如果我们能找到这些问题的答案,也许可以给现代人提供一个好的视角,至少可以让我们站在现代立场来更好地理解古人。这对于理解儒家思想的现代意义,或许有更大帮助。总之,我的最终落脚点是解释,而不是为了某种现代需要而建构一套新的理论,更不是为了倡导某种方案或理论。

一、方法

我们首先遇到的一个问题是,儒家治道在不同儒家学者那里含义并不一致,千百年来,在不同时期、不同学派那里,它的含义一直有变化。为此,我尝试借用马克斯·韦伯的“理想型”①概念,或者更准确地说,借用库恩的“范式”(paradigm)概念来研究。这并不是说我自己自觉地采取某种范式来研究古人,而是像库恩总结历史上的科学家群体一样,发现古人的治道思想和实践中所实际存在的某种思维范式。我的思路是,虽然儒家治道思想有历史演变,但在所有这些演变背后,是否存在一些共同的基本假定,预设了一些共同的原理和原则,支撑着一系列治道措施的提出和实施?这些预设、原理、原则等合在一起,构成一个像思想模型一样的东西,成为后世各种不同观点或思想的基础或模板;它所蕴含着的治道理想,及其代表的思维方式,成为激活后世各种观点或思想的原动力。这也许更类似于库恩的“范式”,不过是今人为古人总结出来的,指古人治道思想贯穿数千年的思想范式。

①“理想型”德文 Idealtypus, 英文 Ideal Type,中译“理想型”“理想类型”“理念类型”等。韦伯本人的论述参:马克斯·韦伯《社会科学方法论》(韩水法、莫茜译,中央编译出版社 2005 年版,第 1-61 页。中译为“理想类型”或 “理想图像”);Max Weber, Economy and Society: An Outline of Interpretative Sociology, eds. Guenther Roth and Claus Wittich, Berkeley and Los Angeles, California: University of California Press, 1978, pp.20-22, etc.;马克斯·韦伯《经济与社会》(上册,全二册。约翰内斯·温克尔曼整理,林荣远译,商务印书馆 1997 年版,第 39-84 页。重点看第 39-42 页、第 52-54 页等处分析)。英文介绍参《维基百科》(en.wikipedia.org)“Ideal type”词条。

在提出儒家治道范式的过程中,我尽力把它放在西方文化乃至全球文化的大背景下来思考,我希望用一种能够对人类其他文化中人解说的语言,而不是一套自说自话、只有中国人或只有儒家学者才能读懂的语言。它试图说明,如果在其他文化中没有形成这套治道理论,部分原因可能是因为后者没有儒家治道那样的预设和原理,或者没有儒家治道原则赖以产生的文化心理土壤。接下来,我也愿意邀请所有学者与我一起来探讨:我所总结的儒家治道的预设、原理、原则及其关系,是不是真的成立?

二、预设

首先,我认为,儒家治道思想(当然也包括多数先秦诸子的治道思想)建立在如下一些最高预设之上:

1)此世界(this-world)是人类无可逃避的唯一归宿;

2)人间问题的根本解决之道就在此岸(this-world),而不在彼岸(another world)或超验世界(the transcendent world)。所谓“超验世界”,主要指超越于此世界之外的其他世界,比如死后、上帝之城、

“三千大千世界”、康德意义上的“物自体”等;

3)人间问题的根本解决是可能的,确实存在一种可能意义上的完美的理想人间世界。

具体来说,儒家预设了理想社会可以通过人为的努力--即学--来实现。这与西方社会科学的努力方向是迥然不同的。后者视社会为一与自然类似的客观对象,社会科学的主要工作是尽可能研究其中的客观规律。当然,19 世纪下半叶以来,越来越多的学者强调对人类社会不能像自然界一样客观地研究,人文-社会科学遵循与自然科学不同的法则。尽管如此,今天整个社会科学领域所盛行的方法仍然体现了认知主义(intellectualism)的特点,其主要意图在于探索人间世界的各种规则或规律,而不把寻求解决方案、指导原理当作直接和首要的任务。相反,如果一项研究直接以现实解决方案或指导原理为目标,这很容易被理解为不是学术研究,违反了学术规则。

这与儒家传统完全不同,儒家传统的主要任务是提供人间世界问题之全面、彻底、根本的解决方案或指导原理,因此它虽然可能包含或吸收认知主义的成果,但本质上绝对不是认知主义的。它所崇尚的研究世界的方式,对于西方社会科学来说、严格来说是非常陌生、甚至无法想象的。大概没有哪位西方社会科学家认为自己的任务是寻求人间世界之全面、彻底、根本的解决方案,他们一方面不敢想象学问有如此巨大的功能,另一方面也甚至可能认为那是莫名其妙、违反学理的,即使他们也有很多人会对诸多现实问题展开了全面而根本的探索或研究,并在某些领域提出了自己的方案或对策。柏拉图的《理想国》,马克思的共产主义,似乎对于人间世界提供了某种全面的图景。不过,柏拉图只是针对现实问题提出了一套对策,但他同时并不认为现实世界是人类的终极归宿,他所描绘的理想国家图景只是人类国家形态(而非人类存在形态)的较好方式;马克思的共产主义理想,是基于对人类历史发展规律的认识和发现,是 18 世纪历史进化论的杰作,也是当时盛行的以社会为“严格的科学对象”这一思维的产物;共产主义社会代表了马克思心目中人类历史的“最高形态”,但不能说成是马克思对人间全部问题的终极方案,尽管马克思本人对于它有着极其乐观的期待。无论是柏拉图的“理想国”学说,还是马克思的共产主义,都不代表西方人文社会科学的主流范式,这一点恰恰也与我们在儒家学说中看到的不一样。

需要指出的是,儒家之所以认为可以用学来实现人世的终极理想,是中国文化此岸取向( this-worldliness)使然。即中国文化中以此世界为真实且唯一的世界。这与希腊文化、印度文化以及一神教等预设此世界为虚幻、以超越此世界为人间世界的终极目标迥然不同。正因为中国文化预设此世间为唯一真实,因此它迫使中国人相信人间世界的出路--如果存在的话--不在于死后,不在上帝之城,不在“三千大千世界”,而只能在此世间。

三、原理

此处所谓原理,我指儒家一切治道思想的最高价值准则,也可以说是儒家治道所追求的终极理想。这些最高准则我称为治道的最高原理。不过称为原理,绝不是说儒家所提出的一切现实治理原则或方案,都是从这些原理中推导出来的,而是说都是为了实现这些原理蕴含着治理的最高理想或目标。换言之,我在这里试图提炼出,作为后世所有儒家的治道原理都以之作为最高价值准则的最高原理是什么?

下面我提出儒家治道有三个最高原理,任何人都可以根据我上面所说的标准来验证、批评或反驳我,或者提出其他原理。这三条原理是:天下原理、文明原理和大同原理。反驳它们的最好方式就是举出任何一个儒家治道思想,不是基于这几个原理作为价值准则,或者这几个原理中的某一个不是后世儒家学者所共同接受的。比如,有人可能认为民本主义是儒家治道的最高原理之一。但事实上,并不是所有儒家治道措施都以民本主义为最高价值准则,儒家的贤能原则就是与民本原则并列而同样有效的。如果说民本原则以人民为本,贤能原则就是以贤能为本。虽然古人有“天听民听”(《尚书·泰誓中》)之说,但整体上天的位置还是比民高一些,至少是更远的源头或更深的决定者。故民本主义不符合这里最高价值准则的条件,而只能作为次一级治道原则,与贤能原则并列。

1.天下原理

所谓天下原理,我指儒家试图为一切可能意义上的人间世界寻找秩序。因此,它至少在理论上不能排斥任何一种人,不能把世界上任何地域、任何人种、任何宗教信徒当作“非人”排斥出治理范围之外,此即所谓“王者无外”(《春秋公羊传》隐公元年、桓公八年、僖公二十四年、成公十二年)。据此,儒家必须寻找一切可能意义上的人的世界的秩序。它的终极目的不是为某个国家、某个民族或某个人群的荣耀或世俗目标服务①。

千百年来,无数儒家学者在精神上无上的神圣感和优越感,正是基于天下原理所代表的天下主义精神,这表现为他们相信自己能“为万世法”(贾谊《新书·数宁》),或“为万世开太平”(张载《张子全书·性理拾遗》)。在更高的层次上,他们认为自己能“赞天地之化育”(《中庸》),“参于天地”(《荀子·不苟》),“为天地立心”(张载《张子全书·性理拾遗》),这是何等崇高的事业!

这一天下原理来源于古人的天下观,它的形成也是一个历史过程②。早在20世纪初,学者们通过甲

骨文、金文研究已经揭示,中国人本来信奉的是帝而不是天,天在商代远不如帝重要。尽管学者们对于帝的含义理解还有分歧,但有一点认识是共同的,帝的信仰在周初被天所代替。在先秦诸子的论著中,我们发现“天”“天下”的用法相对于“帝”居于压倒优势③。

不过先秦“天”的含义也很多,冯友兰称述天之五义,其实他所谓物质之天与自然之天可合而为一

(中国人从来没有西方那样完全脱离精神生命的物质概念),他所谓运命之天与其主宰之天也可合而为一(运命就是神秘的最高主宰的产物);而他所谓义理之天,实包括法则之天与道德之天这两个方面(英文即将其“义理之天”译作an ethical T‘ien,即道德之天)。笔者在冯友兰基础上,概括天之义为

①参赵汀阳《天下体系:世界制度哲学导论》(江苏教育出版社2005年版)。干春松认为先秦文献中的“天下”有地理上、制度上和价值上三个方面,笔者以为这三方面在实际儒家思想中往往是糅合在一起、不能分开的(干春松《儒家“天下观”的再发现》,《探索与争鸣》2019年第9期,第116-121)。

②关于古代的天下及天下观,近年来讨论甚多。参邢义田《天下一家》(中华书局2011年版,第85-109页)。王柯《从“天下国家”到民族国家》(上海人民出版社2020年版,第7-68页)。王柯论证认为:“‘天下思想’以‘天’为根据,所以它强调的‘天’之‘德’不仅适应于构成‘天下’主体的‘华夏’,也要适应于‘中国’周边的蛮、夷、戎、狄。因此,一直主导了中国人国家观念的‘天下思想’,自身本来就具备要求实现多民族国家的因素。”(上书,第65页)“中国人关于多民族国家的这种思维,是以‘天’的存在为前提的一种先验论的逻辑推论。……这种先验论的‘天下思想’其实是先秦时代中国多民族社会这一现象带来的结果。”(上书,第66页)

③帝/天的早期含义,参陈梦家《殷墟卜辞综述》,中华书局1988年版,第561-603页;郭沫若《先秦天道观之进展》(商务印书馆1936年版。此文后收入其作《青铜时代》,参《郭沫若全集历史编》第一卷)。

如下四种:自然义、主宰义、法则义和道德义。所谓自然义,指天代表大自然或称整个宇宙;所谓主宰义,指天主宰万物生长及人事祸福;所谓法则义,指天具有内在的规律或法则;所谓道德义,指天的行为体现了哺育、生养、怜爱万有的美德。

需要指出的是,天的这几种不同的含义往往同时并存、边界模糊。这主要可能因为它们是历史地形成的,而不是哲学家界定出来的。虽然在周代文献,包括金文、《尚书·周书》《左传》《国语》《诗经》乃至诸子经典(特别是《墨子》)中,天依然保留了接近于人格神之义,但也指向人所生活于其中的世界整体。在天的多种含义中,有两个要素值得特别注意:首先,它常常指包括地在内的、代表整个世界的宇宙总体,它至大无外、无所不包,即代表“日月所照、霜露所坠”(《中庸》)范围内的一切所构成的整体。其次,作为这个世界整体的天又同时被人们赋予一系列神奇、神圣的内涵,人们认为它主宰着万物的生长,蕴含着万事的法则;它主导了朝代的更替,决定了人生的祸福。“维天之命,于穆不已”(《诗经·维天之命》),“唯天为大”(《论语·泰伯》),天乃人间秩序的最高来源和最高依据。这一切,导致敬天的流行。

《论语·阳货》记载孔子曰:“予欲无言。”子贡问:“子如不言,则小子何述焉?”子曰:“天何言哉?四时行焉,百物生焉,天何言哉?”这里可以看出,孔子心目中的天是一切道理的终极依据。

《孟子·尽心上》说:“知其性则知天矣。”此中的天可能同时包含前述所谓主宰义、道德义和法则义。《荀子·天论》强调政之本在天,而有所谓“天职、天功、天情、天官、天君、天养”之说,其所谓天也应同时有主宰义、法则义和道德义。《春秋繁露》极论王者察天心而行,逆则天以灾害警示之,或至于夺其位、灭其朝,这显然主要从主宰义论天。但同时他又强调天作为世界整体特征,即:天不偏爱一人,不偏弃一国,故王者代天行事,要为全天下立法,而不能偏于一国或一族,因为“天无私覆,地无私载,日月无私照”(《礼记·孔子闲居》),或借用《吕氏春秋·贵公》的说法,“天下,非一人之天下也,天下之天下也”。

天下原理表明儒家治道所尊崇的最高价值是适用于全天下的道理,而不是权力,由此自然引入儒家另一最高原理--文明原理。

2.文明原理

从天下原理出发,形成天道主义思想是自然而然的。梁启超在其所著《先秦政治思想史》一书中总结儒家政治思想史,曾以天道主义作为儒家政治思想的首要原理。事实上,不仅儒家,先秦诸子几乎都认为,这个世界有其自身固有的道,找到了道就找到了世界的根本出路①。因此儒家治道思想在理论上是求得世界之道,在实践中则试图实现“以道治”(《新论·王霸》)。由于道是不限于地域、人群的,潜含着突破地方势力、地域限制的普遍意义,因此求道可视为对天下主义精神的落实。董仲舒《贤良对策》云:

道者,所繇适于治之路也,仁义礼乐皆其具也。(《汉书·董仲舒传》)

这里的道,有引导义,指合理途径,引申为指道义、道理。在中国文化的基本预设即“一个世界”

(李泽厚语)预设下,儒家追求这个世界整体上合道,即《论语》中孔子屡称“天下有道”(《泰伯》

《季氏》《微子》),《荀子·王制》称“道不过三代”,《资治通鉴·周纪中》“人主不务得道而广有其势,是其所以危也”。故而形成了所谓“道尊于势”(陆象山语)或“道统高于政统”(韩愈、朱熹等三代道统论)的思维模式。

钱穆先生曾指出,儒家千百年来追求的是道义的政治,并与强力的政治相对立。可以说,儒家治道的另一最高理想或最高价值准则,就是建立一个不是建立在强力而是建立在道义基础上的社会。我称这一理想为文明原理。文明理想超越国族主义,是要在全天下建立理想世界,是天下主义的自然延伸。文

①《老子》第60章:“以道莅天下。”《文子·道德》:“以道治天下。”《墨子·尚同下》:“大用之,治天下不窕,小用之,治一国一家而不横者,若道之谓也。”《韩非子·饰邪》:“先王以道为常,以法为本。”

明原理源于儒家的夷夏之辨。虽然夷夏之辨最初源于中原与外族的区分,但演变成儒家对于文明与野蛮的界定,进一步结合到儒家治道实践中,成为以王道为核心的儒家治道思想,本文称为儒家治道的文明原理。

如果说在《尚书·洪范》等经典中,王道还主要是指先王之道,包括尧、舜、禹、汤、文、武、周公等,但孟子、荀子及董仲舒等人语境中,它已经变成了指一种与以力服人相对立的理想统治方式。当然王道的含义在历史上有演变过程,特别是到了宋明理学家那里,它演变成以内圣为主要特征。但我想,王道的含义虽有变,但儒家治道预设最理想的治理不是建立在以力服人基础上,而是建立在以道义为基础、让人心悦诚服基础上这一点没变。因此,我把以道义治理、追求人民心悦诚服、反对以力服人与霸道相对立的王道精神称为儒家治道的文明原理。

首先,王道思想反对以力服人。孔子也许是对这一治道原理有鲜明自觉的第一人,《论语·季氏》记载孔子说:“远人不服,则修文德以来之。”孟子对这一治道原理阐发得最为清楚,《孟子·公孙丑上》称“以德行仁者王”“以力假仁者霸”;《孟子·离娄下》甚至进一步否定一切试图“服人”的统治方式、哪怕是出于善意,故主张“以善养人”,取代“以善服人”。

其次,王道思想主张以道义治天下。孟子为王道作为治道原理提供的一个理由就是“得道者多助,失道者寡助”(《孟子·公孙丑下》)。跟孟子一样,荀子也说:“行一不义,杀一无罪,而得天下,仁者不为也。”(《荀子·王道》)①

这两条我认为可算儒家文明原理的最高原则。在这两个原则下,儒家学者也从不同角度描述了儒家的文明社会理想。比如《孟子·梁惠王上》从民生和人伦来描述这种理想社会状态:“省刑罚,薄税敛,深耕易耨;壮者以暇日修其孝悌忠信,入以事其父兄,出以事其长上,可使制梃以挞秦楚之坚甲利兵矣。”

董仲舒对理想社会的描述更多体现公平、公正,特别是弱者得到保护,他称五帝三王之世“什一而税,教以爱,使以忠,敬长老,亲亲而尊尊,不夺民时,使民不过岁三日,民家给人足,无怨望忿怒之患、强弱之难,无谗贼妒疾之人,民修德而美好,被发衔哺而游,不慕富贵,耻恶不犯,父不哭子,兄不哭弟,毒虫不螫,猛兽不搏,抵虫不触”(《春秋繁露·王道》)。

更多的学者从人与人、下与上相亲爱来描述理想社会,《礼记·乐记》说:“四海之内,合敬同爱矣。礼者,殊事合敬者也;乐者,异文合爱者也。”《孔子家语·王言解第三》上的描述是:“上之亲下也,如手足之于腹心;下之亲上也,如幼子之于慈母矣。上下相亲如此,故令则从,施则行,民怀其德,近者悦服,远者来附。”

最有名的也许是《礼记·礼运》篇,称理想社会为“大道之行也,天下为公”的世界,其内容则更多地体现了礼让、尊贤、自觉、有序等,如“尚辞让,去争夺”“选贤与能,讲信修睦,故人不独亲其亲,不独子其子。”“货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭”,与其说是大同理想,不如说是文明理想②。

也许我们可以用今人语言,这样来表述儒家的文明社会理想:社会道德进步、社会风气良好、人伦

①孟子、荀子对王道的表述略有差别,如果说孟子更重视仁,荀子则更重视义。所谓“义立而王,信立而霸,权谋立而亡”(《荀子·王霸》),荀子似乎区分了王、霸和强三个不同层次的统治方式(《荀子·王制》)。荀子也说:王者“仁眇天下,义眇天下,威眇天下”(《荀子·王制》)。到汉代学者桓谭,则明确地统合仁义来理解王霸之别,他所谓“三王由仁义,五霸用权智”(《新论·王霸》)含义更加全面。此外,王道还有一些其他的含义,比如贯通天地人(《春秋繁露·王道通三》)、实施礼乐政刑(《礼记·乐记》)、“养生丧死无憾”(《孟子·梁惠王上》)、贵贱亲疏有序(《白虎通·礼乐》)、任贤惩奸赏罚分明(《荀子·王制》),等。方朝晖《王道考义》(《学灯》2020年春季第3期)。

②朱熹等人曾怀疑《礼运》篇是道家作品,主要原因可能是未强调爱有差等的原则,我想至少就其所代表的文明秩序而言,一直是儒家、甚至百家的共同社会生活理想。如果诸子在这方面没有区别,那么朱熹那样说的原因就是他重视的是与各家相区别的、儒家在具体方案方面的差等原则等。

关系正常、社会秩序良好、人人相亲相爱、个人安全感强。从细节上讲具体来说还有如:拾金不昧,夜不闭户,老吾老以及人之老、幼吾幼以及人之幼,“无讼”(如成康之世刑措四十年不用),欺诈、盗窃、谋杀、害人等现象的大幅减少。这些思想在儒家文献中还可以找到大量表述,我想其核心精神就是:一种不是靠强制而是靠德化形成的良好秩序社会,其中社会公正得到了最全面彻底的贯彻,人与人之间的关系(包括上下关系)以敬礼亲爱为主,人们的道德自觉空前高涨,成为维护社会秩序的庞大资源。

3.大同原理

钱穆先生在论述中国历史发展的特点时说:“于整块中为团.聚.,为相.协.,故常务于”情“的融合,而专为中.心.之.翕.。”“我民族国家精神命脉所系,固不在一种力之向外冲击,而在一种情之内在融.和.也。盖西方制为列国争存之局,东方常抱天下一.统.之想。”钱穆先生概括中国历史发展之务于和.谐.统.一.(今人亦称为“和合”),极为精辟。此思维方式本文称为大同原理,我认为也可称为统合原理①。

台湾大学佐藤将之认为,在“荀子论理的脉络中,‘一’和‘统’概念便在此方面扮演着主要角色”。其实,这种观念早在荀子之前就为儒家所倡导。《孟子·梁惠王上》记载孟子回答梁襄王“天下恶乎定”时,就明确地说“定于一”。《春秋公羊传》隐公元年以“大一统”释“王正月”,并在成公十五年提出“王者欲一乎天下”。后来荀子、董仲舒均对“一”“统”的含义作了进一步阐释。《春秋繁露·玉英》云:

《春秋》之道,以元之深,正天之端,以天之端,正王之政,以王之政,正诸侯之即位,以诸侯之

即位,正竟内之治。五者俱正,而化大行。

其中所谓“元”,即天地之始、化生万物者。董仲舒解释道:“元者,始也,言本正也。”(《春秋繁露·王道》)这个“元”,就是“大一统”的“一”。这段话阐释《春秋》的“正始”之道,其精神是,天下安定系于“元”,即系于“一”。“大一统”思想体现了儒家治道鲜明的统合主义精神。

不过,古人所谓“大一统”并不等于今人所谓大统一,因为它强调的是在道义治理下所自然实现的融合,而不是武力征服和野蛮强制的统一。衡量统合是否成功的标志是和谐,故大同原理的另一重要含义是和。我们知道,儒家治道的使命是“保合大和”(《周易·乾·彖》),故“德莫大于和”(《春秋繁露·循天之道》)。所谓和并不单纯是功能上的配合默契,而包含心理感应、心心相应的意思,所谓“圣人感人心而天下和平”(《易·咸·彖》),和谐与统一相结合,“爱敬尽于事亲,而德教加于百姓,刑于四海”(《孝经·天子章》),“以天下为一家、中国为一人”(《礼记·礼运》),唯此方可造就一大同世界。故梁启超比较中西方政治思想差异说:“彼辈奖厉人情之析类而相嫉,吾侪利导人性之合类而相亲。”

佐藤将之认为荀子的“统合世界观”包括:1)身体、自然世界以及社会的推类整合;2)时间、空间、万物以及人类的统合。儒家治道的理想目标在于实现人群内部的和谐、统一,次及整个国家、整个天下的和谐、统一,最高理想则是人与天地宇宙的和谐、统一,即“天人合一”。可以发现,虽然百家皆有统合思想,但儒家在实践中主张由近及远的过程,先是人间世界各个部门、各个阶层(君臣上下之间)乃至各个邦国(如协和万邦)之间的协和;然后是人与自然的协和;如果从历史的角度看,也要实现人与过去历史时代的协和;再后是整个宇宙的大统一,其最高理想天人和合,即“天人合一”。具体说来,大同原理有如下目标②:

(1)整体生命的和谐、统一。可理解为针对个体生命内部各器官、各方面甚至各阶段而言,有所谓

①《礼运》论“大同”一段,一般认为是儒家大同理想的经典描述,不过其内容更接近于前面所讲的文明理想,因为它讲的重心并不是本文所讲的统合。

②佐藤将之强调荀子的“统合世界观”包括:1)身体、自然世界以及社会的推类整合;2)时间、空间、万物以及人类的统合。“荀子论理的脉络中,‘一’和‘统’概念便在此方面扮演着主要角色”,其次还有“参”,即参与天地(方:指与天地和合)。参佐藤将之《参于天地之治:荀子礼治政治思想的起源与构造》(台湾大学出版中心2016年版,第295-319页)。

“和实生物”(《国语·郑语》),“和故百物不失”“和故百物皆化”(《礼记·乐记》)。

(2)整体国家的和谐、统一。董仲舒曾以心脏比喻国君,以眼睛比喻上士,以四肢比喻群臣,以肝肺脾肾比喻辅佐;从人体当中心、眼、四肢、内脏、血气之间的和谐无间及融合统一来说明一国内部上下之间的理想关系(《春秋繁露·天地之行》)。《春秋繁露·奉本》称:“海内之心,悬于天子;疆内之民,统于诸侯。”荀悦也有类似的说法,称“天下国家一体也,君为元首,臣有股肱,民为手足”(《申鉴·政体》)。

(3)整个人世的和谐、统一,即“协和万邦”(《尚书·尧典》)。司马迁认为,天子的职责就是

“总一海内而整齐万民”(《史记·礼书》);董仲舒认为,天子之所以有此职责,是因为“海内之心,悬于天子;疆内之民,统于诸侯”(《春秋繁露·奉本》)。总之,“王者欲一乎天下”(《公羊传》成公十五年),或者说,要使“天下”“定于一”(《孟子·梁惠王上》)。

(4)整个宇宙的和谐、统一,即所谓“保合大和”(《易·乾·彖》),也可以说“八音克谐,神人以和”(《尚书·舜典》)。如何实现?荀子重视规则,主张“上取象于天,下取象于地,中取则于人”,则“群居和一之理尽矣”(《荀子·礼论》);董仲舒重视圣贤,认为“惟圣人能属万物于一,而系之元也”(《春秋繁露·重政》)。

和谐、统一的统合思想,古人常表述为“大和”“和一”“和同”“合同”“合和”“和合”“协和”等。《尚书大传》有“合和四海”,《春秋繁露·楚庄王》“天下未遍合和”,皆用“合和”。而《尚书大传》《韩诗外传》《孔丛子》称“阴阳和合”,陆贾《新语》称“乾坤以仁和合”,皆用“和合”。《礼记·郊特牲》讲“天地合而后万物兴焉”“阴阳和而万物得”,乃是合、和并用。此外,“和同”(《礼记·月令》)、“大和”(《易象传》)、“和一”(《荀子·礼论》)也与“和合”“合和”等含义相通。

和谐统一思想使得中国人自古追求大同主义、天下一家及大一统,这些思想实包涵以全世界为一总体的和谐安宁为最高理想。所谓天下一家、九州大同、四海之内皆兄弟,皆是此理想之体现。从上面也可看出,统合思想非儒家独有,百家往往认同①。

和谐统一思想略近于怀特海所谓有机体的世界观,也与涂尔干所谓“有机合”(organic integration)概念沾点边(不过涂尔干有机整合是针对分工发达的现代社会而言的)。此外,莱布尼茨的“前定和谐说”、斯宾诺莎的实体自因说,费希特、谢林、黑格尔的唯心主义哲学,就其设定世界按照预定规则统合于绝对者而言,皆有与儒家统合原理存在思维方式上相近之处,一大区别是后者没有心理感应成分,且德国先验唯心论中的整体主义是以超验世界为基础的,在中国文化中不存在一个完全独立于此岸世界的超验的有机整体。另外,这些西方哲学家的思想体系,绝非为治道发明,没有强烈的救世目的和治平理想。

四、原则

儒家治道的最高理想如果说是建立一个天下一家、人人爱敬的大同世界,这一理想世界如何实现则是另一回事。可以说,前面所说的儒家治道的三大原理,并未预设具体实现它们的途径是什么,我说过它们只代表中国人所追求的最高理想,或者说治道方面的最高价值准则。事实上这几个原理为多数先秦诸子所共同接受,但是各家后来提出来的方案却大不一样。各家的治道原则和措施只能在各家学说中来总结,而这些原则、措施的深层根源,则需要结合人类政治的普遍性与中国文化的特殊习性来分析。

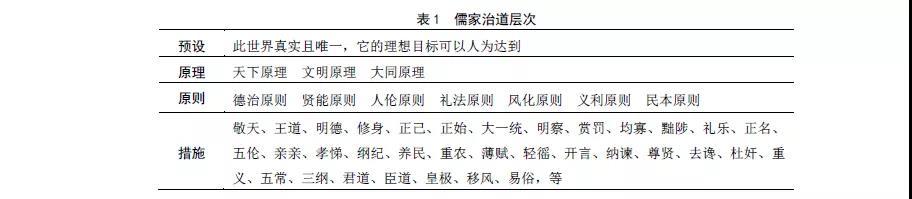

现在我们来看儒家治道的其他原理,我称为次级原理或分原理,以及具体方案。让我先把儒家治道理论分成如下几个层次:

第一层:预设

第二层:原理

①《鬼谷子·忤合》:“古之善背向者,乃协四海,包诸侯,忤合之地,而化转之,然后求合。”此外,墨子讲兼爱,实亦欲建立一人人相亲相爱之大同社会。类似的文献也可找到不少。

第三层:分原理(即次级原理,本文接下来称原则)

第四层:措施

所谓措施,我指儒家提出来的具体的治理措施,比如任贤、去谗、远色、明察、修己、刑赏、风化、均平之类。其详细内容下面探讨。最重要的是所谓分原理,我指其作为指导原理的地位不及最高原理,但相对于方案来说,它们又处于更高层次的指导位置。这一类分原理,我初步认为有至少如下几个

(为了区别起见,我不称它们为原理,而称为原则):

德治原则;

贤能原则;

人伦原则;

礼法原则;

风化原则;

义利原则;

民本原则。

这样我一共概括出7条儒家治道的分原理,本文称为治道原则。具体来说:

(1)“为政以德”(《论语·为政》),“以德化民”(《史记·孝文本纪》),“明明德于天下”(《大学》),故有德治原则;

(2)“尊贤使能,俊杰在位”(《孟子·公孙丑上》),“论德而定次,量能而授官,皆使人载其事,而各得其所宜”(《荀子·君道》),即贤能原则;

(3)“纪人伦,序万物”(《新书·修正语上》),“原父子之亲,立君臣之义”(《礼记·王制》),即人伦原则;

(4)“明贵贱,辨等列”(《左传》隐公五年),“定亲疏”“别同异”(《礼记·曲礼》),即礼法原则;

(5)“风.以动之,教以化之”“经夫妇,成孝敬,厚人伦,美教化,移风.俗.”(《毛诗序》),即风化原则;

(6)“国不以利为利,以义为利也”(《大学》),“明仁、爱、德、让,王道之本也”(《汉书·刑法志》),即义利原则;

(7)“天视自我民视,天听自我民听”(《尚书·泰誓中》①),“省刑罚,薄税敛”“制民之产,必使仰足以事父母,俯足以畜妻子;乐岁终身饱,凶年免于死亡”(《孟子·梁惠王上》),即民本原则。

总而言之,德治原则倡以德治国,人伦原则即人伦为本(包括先秦的五伦说,汉代三纲六纪说等),礼法原则讲礼法关系,风化原则强调风俗、风气,义利原则强调义利关系,民本原则强调民生、民权。这些被作为治道原则提出的理据主要是:它们每一个都表现为一系列治理措施,至少有下面罗列的3-5个不同的治理措施,同时又算不上最高原理;另外,能称为原则的条目,都具有跨时代、跨学派的普遍意义。比如说民本原则在不同时代、不同学者那里含义是有所不同的,但作为一个基本原则是历朝历代儒家所共同普遍尊奉的。或者如果我们作一个统计性分析的话,应当能发现从这些原则出发来阐发儒家治道的频率应当最高。也就是说,能称为治理原则的,是儒家治道学说中除最高原理之外最有代表性、最能体现儒家治道基本特征的治理原则。

当然,这些原则之间有一定的重叠性。比如贤能原则体现了德治原则,但差别在于:前者重领导者自身的德性,后者重领导者任人之方。又如人伦原则与礼法原则具有深刻的内在关联,在一定程度上礼法原则(即礼大于法的原则,或者礼治原则)乃是对人伦原则的贯彻,但人伦原则偏重伦理道德,而礼

①见引于《孟子·万章上》。

法原则偏重制度规范。风化原则重视风俗、风气,但也与德治原则、义利原则有关,因为后者涉及风俗形成的机制。

今以梁启超《先秦政治思想史》、萧公权《中国政治思想史》、徐复观《学术与政治之间》、牟宗三《政道与治道》等书所论儒家治道思想条目,验之以先秦、两汉儒家文献(如《尚书》〈尧典〉〈洪范〉,《论语》〈为政〉〈尧曰〉,《孟子·梁惠王》,《荀子》〈王制〉〈王霸〉,《春秋繁露》〈王道〉〈王道通三〉等),得儒家治道思想十余条,曰:敬天、明德、修己、正始(大一统)、任贤、明察、黜陟、刑罚、风俗、礼乐、正名、五伦、孝悌、纲纪、重农、养民、薄赋、轻徭、开言、纳谏、去谗、王霸、重义、重农等。这些条目大体皆可纳入前述三原理、七原则,今以表 1 来显示儒家治道的关系结构:

我说过,原理只是一些最高价值准则或理想,不能直接从中推出后面的原则,但是后面这些原则和措施却是实现这些理想的必由之路。而在原理/原则与措施之间,却有一定的对应关系。措施从某种意义上讲是原则的具体化或落实。原则高于措施的地方正在于它,同一条原则可以衍生出多个措施来。比如从德治原则出发,可以衍生出明德、修身、正己、正始、大一统,德治原则也与三纲(主要是君为臣纲)、君道、正名、均平、重义等相关;尊贤、明察、赏罚、黜陟主要体现了贤能原则,同时亦与义利原则有关;从人伦原则可以衍生出五伦、三纲、六纪、亲亲、孝悌等措施;而开言、纳谏、去谗、杜奸是君道,亦属于贤能原则,但也与德治原则和人伦原则有关;皇极是君德,涉及德治原则,但从《洪范》上看与风化原则更相关。即是说,同一条措施可以同时与几个原则有关。而敬天、王道一类措施当然直接与前面所说的三条原则有关,但敬天涉及礼治,王道也属于德治原则范畴。五常、重义、均寡等措施涉及义利原则,但也与风化原则间接有关。民生、重农显然属于民本原则。

五、特色

接下来,我想重点论述,通过对儒家治道的预设、原理、原则和措施的层次关系的梳理,我们似乎就可以对儒家治道所体现出来的特色有更好的把握。本文认为,儒家治道有三个重要特色,这些特色尤其体现了中国文化的习性,也可以说它们有一部分是我曾经说过的此岸取向、关系本位和团体主义这一文化无意识的产物。下面我将逐一论述儒家治道的三个特色:治人主义、统合主义和心理主义。这些特色可进一步帮助我们理解为什么中国传统学问中以治道为中心,为什么中国传统学问中没有出现强烈的认知主义精神,没有出现以法治、人权、自由以及民主等概念为核心的治理思想。

1.治人主义

儒家治道的一个最重要特点,在我看来就是治人(本文称为治人主义)。这里所谓治人,不是整人,更不是人治。“治人”一词,较早出现于《左传》襄公二十一年、《谷梁传》僖公二十二年、《中庸》《孟子·滕文公上》,《礼记》〈祭统〉〈冠义〉,《荀子》〈君道〉〈乐论〉〈礼论〉〈解蔽〉等先秦文献中。正式作为一术语出现可能是《荀子·君道》“有治人,无治法”之说①。

①“治人”之“治”本义为“理”。笔者考证出,此字在六国文字中常写作辞、乿等,三字皆从而来,后者本义为“理乱丝”。《荀子·修身》:“少而理曰治。”《类篇》:“治,亦理也。”《广韵·至韵》:“治,理也。”朱熹《诗集传·绿衣》:“治,谓理而织之也。”《孟子·滕文公上》:“劳心者治人,劳力者治于人。”《说文解字·一部》:“吏,治人者也。”此处“治”均指管理;《春秋谷梁传》僖公二十二年:“治人而不治则反其知。”《礼记·冠义》:“可以为人,而后可以治人也。”此处“治”指领导;《春秋繁露·玉杯》:“春秋正是非,故长于治人。”此处“治”指校理;《礼记·礼运篇》:“圣人所以治人七情。”此处“治”指调理;《春秋繁露·仁义法》:“所以治人与我者,仁与义也。”此处“治”指教理(教化)。又:《左传》襄公二十一年:“轨度其信,可明征也,而后可以治人。”《中庸》:“知所以修身,则知所以治人。”《礼记·祭统》:“治人之道莫急于礼。”《荀子·乐论》:“乐也者,治人之盛者也。”此数处“治”皆指政治统治。据《四部丛刊》电子版等统计,“治人”一词在《左传》《谷梁传》中各出现1次,《孟子》3次,《礼记》5次(除异义3次),《荀子》6次(除异义2次),《韩诗外传》1次,《春秋繁露》8次,《孔子家语》2次,《史记》5次。由此可见,“治人”一词在先秦及汉初文献中已较频繁出现。

梁启超曾称儒家政治思想为人治主义。其所谓“人治主义”是指“希望有圣君贤相在上,方能实行”。然而他又指出:“儒家所谓人治主义者,绝非仅恃一二圣贤在位以为治,而实欲将政治植基于‘全民’之上,荀子所谓‘有治人,无治法’,其义并不谬,即孔子‘人能弘道,非道弘人’之旨耳。”“要而论之,儒家之言政治,其唯一目的与唯一手段,不外将国民人格提高。以目的言,则政治即道德,道德即政治。以手段言,则政治即教育,教育即政治。”据此,则梁氏之人治主义与本文治人主义含义有同有异。梁氏虽亦从正名、风化、礼治、仁政等不同角度论述其人治主义,但与本文区别在于:从语义看,梁氏从施政主体着眼(但亦注意到施政对象),治人主义主要从施政对象着眼。本文所以不称“人治主义”者,亦因为流俗已将其等同于独裁主义矣。此外,萧公权先生也曾将儒家与墨家同称为“人治派”,与梁启超相似,他的理由也是儒、墨以君子或贤人为政治主体①。萧氏人治概念与本文治人主义虽有重叠,但基本含义不类,因本文治人主义主要是就对人的塑造与影响而言。

我所谓“治人”,指对于人、人心、人伦的塑造或影响。所谓治人主义,指儒家通过改变人来实现理想的治理,就是理.顺.人.心.和.人.伦.,具体包括修己安人、理人伦、重贤能、化风俗、顺民心等。以前面所概括儒家治道的7条原则来说,至少有5条明显地体现了治人的特点,即德治原则、贤能原则、人伦原则、礼法原则、风化原则,均体现从改变人入手来施治。

治人的含义应当联系治法来理解,其中的治均为动词。治人与治法相对。“有治人,无治法”“法不能独立,类不能自行;得其人则存,失其人则亡”(《荀子·君道》)。法家重于治法,儒家重于治人。这不是说儒家不要法,而是以法为辅。本文在狭义上使用“法”一词,主要指书面硬性的法律和制度②。

中国历史上有治人与治法关系的大量讨论。尽管明末黄宗羲《明夷待访录》提出“治法重于治人”的观点,但这似乎更多地出于亡国之痛的愤激之言,有矫枉过正之嫌,并不反映儒家的一贯传统。从清人贺长龄所编《皇朝经世文编》中所录有关“治人”与“治法”的大量言论可以看出③,黄宗羲的观点并没有被后世多数学者所接受。

我们可以把古人的法粗略地理解为制度,治人主义的精神实质就是相信人而不是制度,才是改变现实的最主要因素。但是“治人主义”这一术语千万不要误解为整人,那就不是儒家治道了,甚至让人联想到法家的治术了。

儒家为什么选择了治人主义路线?我认为,治.人.主.义.体.现.了.儒.家.对.中.国.文.化.习.性.的.认.识.:.中.国.治.理.的.根.本.在.于.人.。一切问题归根结蒂都是人的问题。只要人的问题不解决,一切政策、法律、制度都是空谈。如果说儒家在历史上比法、墨、道更成功,原因和秘密也在于此。从根本上说,治人主义的治道路线充分体现了中国文化的关系本位习性。

①萧公权《中国政治思想史》(联经出版事业股份有限公司1982年版)。萧氏说:“儒家政治,以君子为主体。”“墨子论政,亦注重贤人。”(第23-24页)儒墨共同之处是认为“治乱之关键,系于从政治国者之品性”(第23页)。

②《韩非子·难三》:“法者,编著之国籍,设之于官府而布之于百姓者也。”《周礼·天官·大宰》:“以八法治官府。”孙诒让疏:“法本为刑法,引申之,凡典礼文制通谓之法。”(孙诒让《周礼正义》,王文锦等点校,全十四册,中华书局1987年版,2000年重印,第63页)。

③贺长龄《皇朝经世文编》卷11《治体五·治法上》、卷12《治体六·治法下》,此书有[清]道光刻本、光绪刻本等,藏于国内各地图书馆等。今人翻印本有台湾《中国近代史料丛刊第七十四辑》本(沈云龙主编,文海出版社1966年版),以及此书台湾大学1980年版、学苑出版社2010年版、广陵书社2011年版等。电子检索参《国学大师网》提供的书中(http://www.guoxuedashi.com/search/?shu=6388e&l=1),以“治法”为检索词,即可发现其中多数观点。

现代学者或欲据此认为儒家治道悖离现代法治思想,然而也是不了解中国文化的习性所致。他们没有认识到,“治人”之所以重于“治法”,是因.为.中.国.文.化.是.建.立.在.此.岸.取.向.和.关.系.本.位.上.的.文.化.,人、人心、人情、人脉、人群因素永远是影响中国政治最强大的力量。中国人自古相信“制度是死的,人是活的”,在现实中对他们真正有效的治理必须从人情和人心出发,而不能指靠抽象的法律或一刀切的制度来解决问题。早在西周青铜器铭文中即已反映出来的“明德慎罚”思想,以及我们在下面所罗列的儒家治道的基本纲领,包括德治、礼治、任贤、人伦、义利、风化等治道范畴,皆鲜明地体现了治人的特点。

2.统合主义

统合主义在前述儒家治道的大同原理得到了鲜明的表达。统合精神背后深层的寓意是,只有全世界合为一和谐整体才算找到真正归宿,即所谓“以天下为一家,以中国为一人”(《礼记·礼运》)。如何理解统合主义成为儒家治道的鲜明特色呢?

美国著名汉学家白鲁恂(Lucian W.Pye,1921-2008)认为,中国文化有强烈的集权和专制倾向,不能容忍多个权力中心并存并处于竞争状态;在中国人看来,分权会导致帮派之争(factionalism),破坏和谐秩序①。白氏点出了数千年来中国历史的内在张力,即分与合的矛盾。我们可能从小就听说过,中国古代历史上有所谓“分久必合、合久必分”。所谓合指统一的中央集权政治;所谓分,指社会和地方的独立分治。合的极端而典型的体现,就是秦朝为代表的集权与专制。它不顾人民死活,不许行业自治,不给社会以空间,不让思想有自由。它对于地方的管理,主要靠行政命令和武力镇压。这种高度集权和专制的政体,为人们深恶痛绝,往往不能长久。分的极端而典型的体现,则是以春秋战国所代表的分裂与混战,在中国历史上出现过不止一次。它的最大特点是中央权威丧失殆尽,地方势力各行其是;诸侯争霸,国无宁日,生灵涂炭。它的另一特点是利和力成为社会生活中的主导力量,由于道德价值为人不齿、人心个个唯利是图,社会秩序彻底崩溃,社会信任和安全感普遍丧失。这种状态,被儒家称为礼崩乐坏。如果说主张合的主要理论代表是法家,主张分的理论代表也许道家接近些。

无论是分,还是合,哪一个走到极端,都会造成巨大的破坏和悲剧,也是任何中国统治者必须严肃面对和绝力避免的。但是,分、合虽相互对立,却又共同需要。道理很简单,只有分没有合,就变成了分裂与混乱;只有合没有分,就变成了极权与专制。分与合这种既共同需要又相互矛盾的关系,决定了它们对于中国社会发展的特殊重要性,处理不好容易导致一统就死,一放就乱。可以说,分与合的矛盾主导了中国历史几千年②。

研究过欧洲历史的人知道,希腊人喜欢分裂和自治,安于分裂和自治。古希腊同一民族至少有一百五十多个城邦(有人说甚至有近千个城邦),小的只有几千人,大的也不过几十万人(其中公民只有数万人),即可自称为一个“国家”,享有充分的主权,不受外人统治。希腊人并不认为国家越大越好。亚里士多德曾在《政治学》第七卷探讨了一个理想的城邦人口和疆域的限制,以能在物质上自给自足、人际上相互熟识为原则,超过了这个限度将不利于建立理想城邦。吴寿彭考证认

① Lucian W. Pye, Asian Power and Politics, the Cultural Dimensions of Authority,with Mary W. Pye, Cambridge, Massachusetts and London, England: the Belknap Press of Harvard University Press, 1985, pp.183-191。白氏认为,相比之下,日本长期的封建传统,使得多个权力中心并存得以容忍。幕府将军只是多个大名中最大的那一个。另一方面,日本人的多权力中心观也与其家庭结构有关。日本的长子继承全部财产制度与中国诸子均分财产不同,导致了别子为宗普遍;在日本家庭中,父权与母权并存,并相互竞争。

② 对于中国古代分与合的变奏规律的研究,参葛剑雄《统一与分裂--中国历史的启示》(增订版,中华书局 2008年版)。金观涛、刘青峰研究了中国历史的“超稳定结构”问题,侧重于社会子系统(包括政治的、经济的和文化的)之间的相互配合,试图从这个角度来解释中国古代社会结构的“大一统”之谜。参氏著《兴盛与危机--论中国社会超稳定结构》(增订本,香港中文大学出版社 1992 年版)。

(转到“儒家治道:预设与原理”(下)阅读剩余部分)